微信公众号

微信公众号

您当前的位置: 首页 > 综合资讯

随着人工智能的飞速发展,无人驾驶和具身智能等无人系统正在现实社会中不断推广应用,引领着新一轮科技革命和产业变革。在这些智能系统中,视觉感知作为获取信息的核心途径,发挥着至关重要的作用。然而,在复杂多变且不可预测的环境中,实现高效、精确且鲁棒的视觉感知依然是一个艰巨的挑战。 在开放世界中,智能系统不仅要处理庞大的数据量,还需要应对各种极端事件,如驾驶中的突发危险、隧道口的剧烈光线变化和夜间强闪光干扰等。传统视觉感知芯片由于受到“功耗墙”和“带宽墙”的限制,在应对这些场景时往往面临失真、失效或高延迟的问题,严重影响了系统的稳定性和安全性。 为了克服这些挑战,清华大学精密仪器系类脑计算研究中心聚焦类脑视觉感知芯片技术,提出了一种基于视觉原语的互补双通路类脑视觉感知新范式。该范式借鉴了人类视觉系统的基本原理,将开放世界的视觉信息拆解为基于视觉原语的信息表示,并通过有机组合这些原语,模仿人视觉系统的特征,形成两条优势互补、信息完备的视觉感知通路。基于这一新范式,团队进一步研制出了世界首款类脑互补视觉芯片“天眸芯”,在极低的带宽(降低90%)和功耗代价下,实现了每秒10000帧的高速、10bit的高精度、130dB的高动态范围的视觉信息采集。它不仅突破了传统视觉感知范式的性能瓶颈,而且能够高效应对各种极端场景,确保系统的稳定性和安全性。基于“天眸芯”,团队还自主研发了高性能软件和算法,并在开放环境车载平台上进行了性能验证。在多种极端场景下,该系统实现了低延迟、高性能的实时感知推理,展现了其在智能无人系统领域的巨大应用潜力。 “天眸芯”的成功研制无疑是智能感知芯片领域的一个重大突破。它不仅为智能革命的发展提供了一个强大的技术支持,还为自动驾驶、具身智能等重要应用开辟了新的道路。结合团队在类脑计算芯片“天机芯”、类脑软件工具链和类脑机器人等方面已应用落地的技术积累,“天眸芯”的加入将进一步完善类脑智能生态,有力地推动人工通用智能的发展。 5月30日,基于该研究成果的论文“面向开放世界感知、具有互补通路的视觉芯片”(A Vision Chip with Complementary Pathways for Open-world Sensing)作为封面文章,登上《自然》(Nature)杂志。这是该团队继异构融合类脑计算“天机芯”后,第二次登上《自然》杂志封面,标志着我国在类脑计算和类脑感知两个重要方向上均取得了基础性突破。 清华大学精密仪器系施路平教授和赵蓉教授为论文通讯作者,精密仪器系杨哲宇博士(现为北京灵汐科技有限公司研发经理)、精密仪器系2020级博士生王韬毅、林逸晗为论文共同第一作者。清华大学为论文第一单位,合作单位包括北京灵汐科技有限公司。 该研究得到了科技部科技创新2030“脑科学与类脑研究”重大项目和国家自然科学基金委的支持,也得到了清华大学/IDG-麦戈文脑科学研究院的支持。 查看详细>>

来源: 点击量:0

据麦姆斯咨询报道,美国国家航空航天局(NASA)开发的新型高光谱红外相机配备了各种轻型滤光片,能够探测地球高层大气和地表反射阳光,可以改善森林火灾预警,还能揭示其它行星的分子组成。 上述高光谱红外相机采用高灵敏、高分辨率应变层超晶格(SLS)红外探测器,最初由位于美国马里兰州格林贝尔特的NASA戈达德太空飞行中心开发。它们结构紧凑、质量轻、适应性强,使Tilak Hewagama等工程师能够根据各种科学需要进行调整应用。 戈达德工程师Murzy Jhabvala手中拿着的便是高分辨率、高光谱范围红外探测器,是紧凑型热像仪的核心器件。 Hewagama说:“将滤光片集成到探测器上,消除了传统镜头和滤光片系统的大重量问题。这使得轻量化热像仪可以拥有紧凑的焦平面,从而可以使用更小、更高效的冷却器进行红外探测。小型卫星和其它任务可以通过该红外探测器的分辨率和精度获益。” 戈达德工程师Murzy Jhabvala领导了该红外探测器的早期开发工作,并领导了如今的滤光片集成工作。 Jhabvala还领导了国际空间站上的“紧凑型热像仪”实验,该实验展示了新型探测器技术在太空中的应用,同时也证明了其在地球科学领域的重大成功。 2019年和2020年,集成该红外探测器的紧凑型热像仪在国际空间站上捕捉到了澳大利亚异常严重的火灾。凭借其高分辨率探测到了火线的形状和位置,以及距离居民区的距离,这些信息对急救人员至关重要。 这次试验获得的数据提供了有关野火的详细信息,使人们更好地了解了地球云层和大气层的垂直结构,并捕捉到了由地球陆地特征引起的上升气流,被称为重力波。 这种突破性的红外探测器利用重复的分子结构层与单个光子相互作用,使探测器能够以更高的分辨率解析更多波长的红外光:从空间站轨道上看,每个像素的分辨率可以达到80米,而目前的热像仪分辨率为375~1000米)。 这种热像仪的成功吸引了NASA地球科学技术办公室(ESTO)、小企业创新与研究以及其它计划的投资,以进一步扩大其应用覆盖。 Jhabvala和NASA先进陆地成像热红外探测器(ALTIRS)团队正在为今年的激光雷达、高光谱和热像仪(G-LiHT)机载项目开发六波段版本。他说,这种开创性红外相机将测量地表热量,并能以高帧频进行污染监测和火灾观测。 NASA戈达德地球科学家Doug Morton领导了一个名为ESTO的项目,开发面向野火探测和预测的紧凑型火灾成像仪。 Morton说:“我们很难杜绝火灾,因此我们正试图了解火灾在其生命周期中是如何释放能量的。这将帮助我们更好地理解越来越易燃世界中的火灾新特性。” Morton的团队设想,在对火情成像仪进行机载测试后,他们将装备一个由10颗小型卫星组成的编队,每天提供更多的火情图像,从而提供全球火情信息。 他说,结合下一代计算机模型,“这些信息可以帮助森林服务和其它消防机构预防火灾,提高前线消防员的安全性,保护火灾路径上居民的生命和财产安全”。 探测地球内外的云层 NASA戈达德地球科学家Dong Wu说,该探测器装有偏振滤光片,可以测量地球高层大气云层中的冰颗粒是如何散射和偏振光的。 Dong Wu说,这一应用将有力补充NASA的浮游生物、气溶胶、云层和海洋生态系统(PACE)任务。这两项任务都测量了光波偏振方向与红外光谱不同部分传播方向的关系。 Dong Wu解释说:“PACE任务中的偏振仪监测可见光和短波红外光。这项任务将重点关注白天观测到的气溶胶和海洋颜色科学。在中波和长波红外波段,新的红外偏振仪将从白天和夜间观测中捕捉云层和地表特性。” 在另一项工作中,Hewagama正在与Jhabvala和Jennings合作,在红外探测器中加入线性可变滤光片,以提供红外光谱中的更多细节。这些滤光片可以揭示大气分子的旋转和振动,以及地球表面的成分。 行星科学家Carrie Anderson说,这项技术也有利于对岩质行星、彗星和小行星的任务。她说,它们可以识别土星卫星Enceladus巨大羽流中释放出的冰和挥发性化合物。 “它们本质上是冰的间歇喷泉。”她说,“它们是冷的,但发出的光在新型红外探测器的探测范围之内。在太阳背景下观察这些羽流,可以让我们非常清楚地识别它们的成分和垂直分布。” 查看详细>>

来源: 点击量:13

拓扑激光器(TL)是利用拓扑光学原理设计和制造的激光器件,可以得到具有鲁棒性的单模激光,是未来新型光电集成芯片的理想光源。电泵浦拓扑激光器以其体积小、易于集成等优点成为近年研究热点,但基于电注入的拓扑激光器目前仍处于研究起步阶段,输出功率低,性能距离实际应用还存在很大差距。因此,开发一种提高电泵浦拓扑激光器输出功率的设计思路和技术方案至关重要。 近期,中国科学院半导体研究所刘峰奇研究员研究团队在高性能电泵浦拓扑激光器研发方面取得进展:研究团队创新性地引入了表面金属狄拉克拓扑腔(SMDC)设计(图1),将拓扑腔制备于表面金属层,保留了有源区的完整性,为实现高功率输出提供了足够增益,从而解决了有源区刻蚀限制电泵浦拓扑激光器功率提升的瓶颈问题;利用SMDC与有源区之间的强耦合作用,在低有效折射率差的情况下,通过优化吸收边和拓扑腔参数设计,实现了鲁棒的拓扑带间模式(Jackiw-Rossi零能模)工作,并在不同结构参数的拓扑激光器的鲁棒单模激光光谱和远场模式中得到了例证。 由于SMDC设计未破坏有源区,且SMDC结构具有高面辐射效率,该器件实现了150毫瓦的单模面发射峰值功率(图2)。此外,该器件具有涡旋偏振远场,通过引入相位调制,在保持拓扑激光器涡旋偏振特性的情况下,获得了对称性可调节的远场(图3),是一种理想的片上涡旋偏振光源。该工作为高性能电泵浦拓扑激光器研发提供了新思路方案,对于推动高性能电泵浦拓扑激光器的发展和应用具有重要意义。 图1电泵浦THz SMDC TL器件结构 图2具有不同腔参数的SMDC TL的激光光谱和L-I-V结果。a具有不同晶格常数,m=0.18a的器件在不同注入电流密度下的激光光谱。b不同m和相同晶格常数a0=30.5μm的器件的L-I-V曲线 图3通过相位分布调制进行远场对称性调谐。a-b相位调制参数q为3的相位分布。c-d相位调制参数q为3的模拟和实验远场。e-f相位调制参数q为1.5的相位分布;由于镜对称轴的存在,紫色虚线与实线部分对称。g-h相位调制参数q为1.5的模拟和实验远场 查看详细>>

来源: 点击量:2

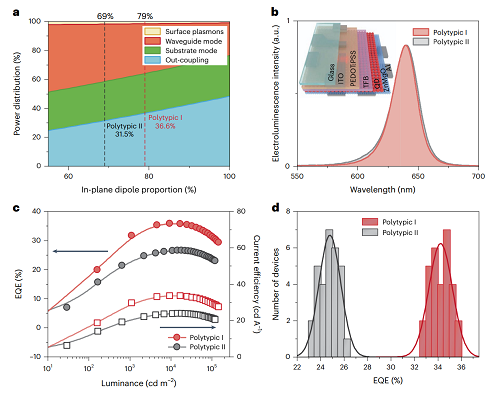

中国科学技术大学中科院微观磁共振重点实验室杜江峰院士、樊逢佳教授等人与河南大学申怀彬教授、多伦多大学Edward H.Sargent教授合作,在量子点发光二极管(QD-LED)领域取得重要进展。该研究团队利用混合相CdZnSeS量子点中的偶极-偶极相互作用使量子点有效排列,增强了发光二极管中的光子外耦合。 量子点发光二极管由于其色域覆盖广、溶液加工成本低和低电压下亮度和效率高的优势而在显示应用中非常有吸引力,是下一代显示技术的有力竞争者。LED的效率是一个至关重要的性能指标,而量子点LED的外量子效率受较低的外耦合效率所限制:通常,只有不到30%的光子耦合到空气中,其余的光子被困在器件内部。调控量子点中跃迁偶极矩取向以增加垂直于器件衬底的光子发射提供了提高外耦合效率的途径,这需要将发光具有方向性的量子点排列起来。这已经在各向异性量子点中得到了证明,如纳米片,纳米棒和具有暴露平面的量子点,其中范德华相互作用被认为是主要驱动力。然而,采用这种各向异性量子点的LED的辐射复合效率较低,因此光子外耦合的增加被内量子效率的损失所抵消。需要找到一种可行的偶极取向策略,在平面量子点LED中实现外耦合效率的提升。 图1.具有大永久偶极矩的多型晶体结构量子点的合成 在本项研究中,研究人员开发出一种新型的多型晶体结构的量子点,使用纤锌矿CdZnSe核作为结构模板来外延生长纤锌矿ZnS壳层,得到了纤锌矿与闪锌矿ZnS共存的多型晶体结构量子点。强离子性的纤锌矿ZnS提供了排列量子点所需的大电偶极矩;闪锌矿部分影响电子结构,从而促进每个量子点的取向发光,两方面结合实现了跃迁偶极矩取向的调控。 研究人员使用背焦面成像等手段确认了此量子点材料的跃迁偶极矩取向,具有79%的面内偶极矩占比。使用该量子点制备的量子点LED表现出超高的效率和稳定性(外量子效率35.6%,1000 cd m-2亮度下T95寿命:40,900小时)。 图2.多型晶体结构量子点取向的表征 图3.QD-LED器件的仿真与实验结果 该研究首次借助偶极-偶极相互作用排列量子点这一策略,在不影响内量子效率的情况下提高了外耦合效率,实现了量子点LED的效率提升,提高了量子点LED的技术优势及竞争力。同时,通过选择合适的材料,这一策略有望拓展到蓝色和绿色量子点LED以及LED以外的其他量子点应用中。 查看详细>>

来源: 点击量:13